2012 YZR-M1 1000cc 團結一心奪回王座

團結一心奪回王座

2012年的MotoGP比賽是由排氣量1000cc的車款來進行,騎乘YZR-M1的Jorge・Lorenzo選手,從開幕戰開始,在爭冠的行列中取得領先地位,雖然在季賽後半戰中受到Repsol Honda車隊的猛烈追擊,不過YAMAHA車隊在全體騎士團結一心的同時不斷精進,最後奪下了王座。

2012 YZR-M1 1000cc

為了應付1000cc的馬力輸出而延長了輪間軸距,也為了配合普利司通輪胎的進化,重量平衡雖然往前方移動,不過仍可清楚了解到包含細部在內的基本設計幾乎沒什麼改變。

2011 YZR-M1 800cc

紀念YAMAHA參加WGP50周年,進行了特別塗裝的2011年最終款式,在800cc時代也做過各式各樣的變更,但是造車理念依然堅持活用煞車過彎的特性精髓。

最高排氣量上限為1000㏄,最多汽缸數為4,缸徑最大為81㎜,最低重量為157㎏,油箱容量則與800㏄一樣為21公升,配合從2012年開始實施的規則,YAMAHA針對要如何設計新的YZR M1進行了思考。

負責擔任M1開發計畫領袖的辻幸一先生表示:「我們讓MotoGP團隊的所有成員集合,進行了許多次會議。」他同時說明:「我詢問所有人:要設計成怎麼樣的車款呢?是不是不要做直列四缸車?改成V4引擎會不會比較好呢?包含這些事項,各式各樣的意見被提出來,不過我們還是沒辦法做出像Honda公司那樣的車款,因為從來沒有做過。那麼我們做得出什麼呢?應該就是強化自己的優點吧!我們只能做到擁有強勁的煞車力道,可以維持極高的過彎速度,又擁有優異操控性的車輛,並且用更高的等級將之實現。」

「講到過彎就屬YAMAHA」這樣人人稱道的理念是毫無改變的,不過隨著排氣量提升,扭力和馬力也會跟著提升,另一方面也代表了車重會增加。

「當然這需要多樣性的開發工作,不過我卻不擔心,即使我不開口說,負責開發的成員們也會做各種的思考,並且進行嘗試。舉例來說,馬力提升之後會變得比較難操控,也比較容易發生前輪浮起的現象,那麼我們就必須設計出好操控的引擎特性、制動、車頭不容易浮起的車體,還有油耗當然也很重要。認識自己在開發工作上的課題,即使只有一點,也要做得越來越好就可以了。實際上開發工作做得十分地順利,而我所說的也不過是要趕得上卡達(Qatar)的比賽而已。」辻先生期許在卡達舉辦的開幕戰一定要獲得勝利。

「要是在開幕戰無法獲得勝利的話,就會被認為往後都贏不了,如果開始想何時才會贏的話,便會陷入奇怪的思考循環,像『這場勝利是不是偶然的呢?』『是不是因為車輛的性能差才無法獲勝呢?』這種思考。如果不是與對手拉開距離,而是偶然地險勝的話,就又會開始想些多餘的事,像是『維持這樣就好了吧』或是『往其他方向發展會不會比較好呢?』等等雜念,我不希望讓隊上有這樣的氣氛,只要贏了就可以放心,可以產生出『這樣就行了!』的自信。」

「所以我也表示說『不用去考慮全部18場賽程,只要想著在卡達可以拿下勝利就好!』在冬季測試的時候,我們在順利分擔Jorge Lorenzo和Ben Spies這兩位車手工作的同時,也一面尊重彼此的結果,順利地調校出理想的車體。不過對開發團隊施加了更大的壓力,不容許他們有『時間太緊湊了,所以趕不上卡達也沒關係,如果是下一站的赫雷斯就來得及了』這種想法,要讓他們覺得『有什麼好東西通通都要在卡達用上去,只要能在卡達留下好成績,之後就會船到橋頭自然直』由於可使用幾台引擎是有限制的,信賴性就顯得十分重要,因此我對擔任測試車手的中須賀克行選手與吉川和多留選手也做出了無理的要求,雖然對他們很抱歉,不過還是要他們騎了很長一段距離。

在開幕戰中,羅倫佐選手獲得了預賽的第一先發順位,並且在比賽中獲得優勝,而在第二第三戰中獲得了第二名,第四到第六戰則是取得了三連勝,獲得了爭冠之戰的主導權,在面臨開幕戰的時候,我們將YZR-M1調整到「+α」等級,並善加利用這個優勢,獲得了一個很好的開始。」

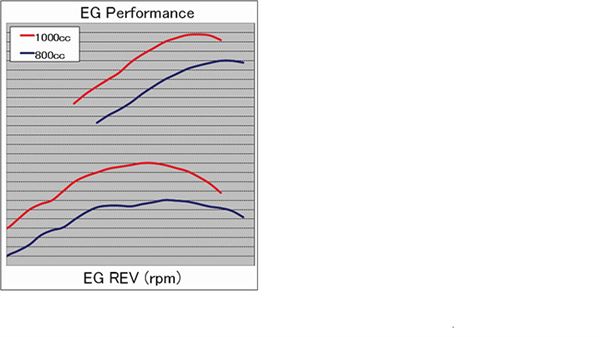

雖然扭力與馬力都提升了,不過最低重量也從800的150公斤增加到157公斤,平均最高時速提升了11公里,相反的煞車點也提前到了17m。

加強自己的長處

目標是在開幕戰中取得勝利

2012 YZR-M1 1000cc

照片中的車輛是2012年最後一場比賽的València款式,基本造型其實從990cc時代的2005年開始就都沒有改變,在對應排氣量等等規則變更的同時,改善缺點,強化了各種優點。

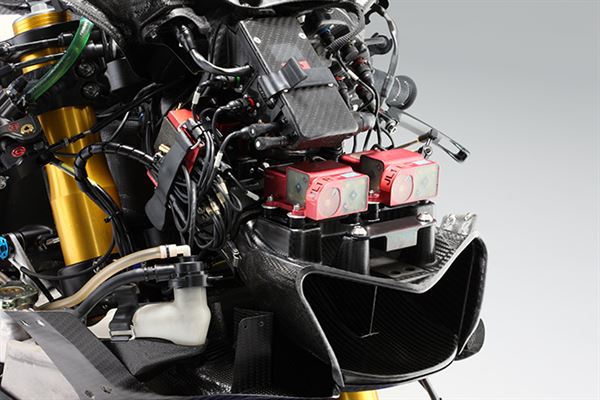

進氣口從龍頭部分貫通出去的配置是從2005年車款開始的特徵,讓電子零件集中在儀表板底下,在前端則設置了陀螺儀。

燃料箱的前半部是空氣濾淨器,前上方部位放置有ECU,後方設置的燃料箱有21公升的容量,油箱延伸到坐墊下方維持容量則與過去的設計一樣。

本次無法拍攝整個引擎,缸徑×行程比等等規格並未對外發表,不過將傳動軸放在汽缸中央後方的直列式四氣缸配置基本上從2005年開始就沒有改變。

空氣濾淨器後方是控制節流閥用的馬達,左下方黑色的支架則放置了空氣壓縮閥用的儲存槽。

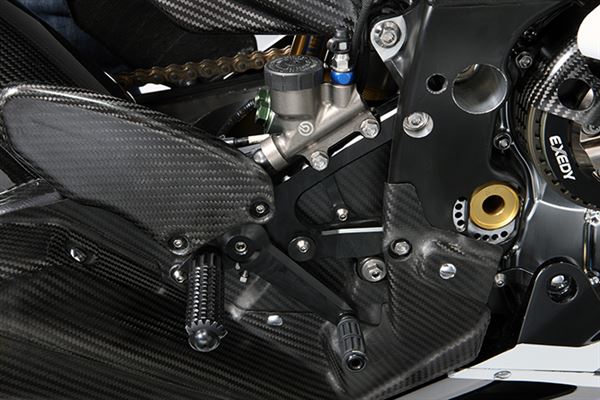

切割出來的汽缸與可以看到部分曲軸箱的引擎右面,像是要把EXEDY製的離合器給包覆起來的軸承板,細緻程度也值得欣賞一下。

車架的主管薄得驚人,在季中修改時,有將外觀改成用隔板將部分引擎蓋板包起來的造型。

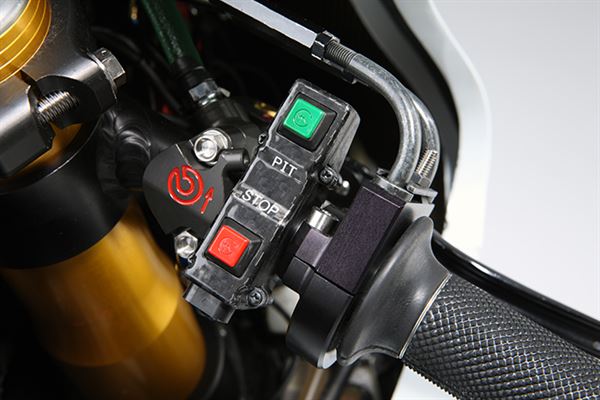

右把手的開關,上方是在整備車道行駛時作為限制速度用,下方則是引擎熄火開關,此外主要汽缸與煞車、離合器都是採用Brembo的製品。

左把手的開關,上方是高速起步,下方則是切換引擎用,握把上的旋鈕是用來調整前煞車的遊隙用的。

造型做成將補強臂配置在下方的搖臂,是從2004年開始採用。鎂合金鍛造的輪圈則是從2011年開始使用義大利MFR製的產品。

左前叉外側設置有轉向機構減震器,可以看到上方附加了感應器,從2012年開始,這些感應器類的防錯安全裝置也越來越充實。

有進行鏤空加工的三角台,是在2007年季中開始採用的,液晶儀錶板上有升檔顯示器等等,左邊的開關則是尾燈用。

OHLINS製的前倒叉,與Brembo製的卡鉗一起更換新造型。感應器不只是軸承部分有,在碟煞盤上也可以看到此裝設。

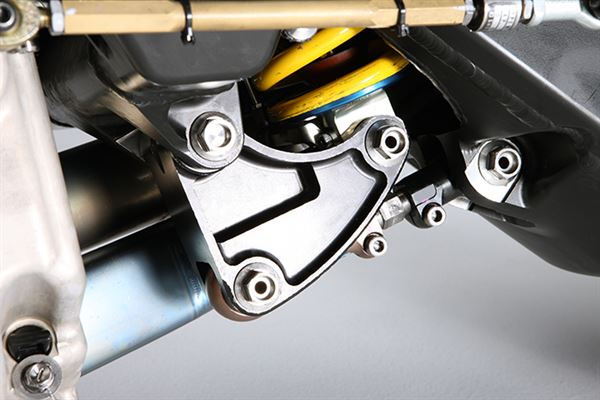

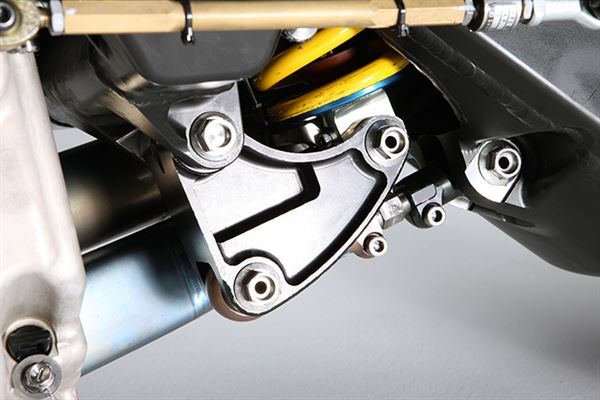

環形後懸吊的基本形狀從2003年開始就沒有改變,將搖臂與可以調整長度的車軸連接在一起,以將三角形連接板往外拉的方向縮短彈簧間距。

OHLINS製的後避震彈簧上端是由曲軸箱來支撐,從2005年開始採用廢除車架上之橫隔板的車體設計。

有4-2-1排氣管延伸的右側腳踏,被碳纖維製的防護板包圍住,腳煞桿與總泵的造型與配置則是沿用過去的設計。

腳踏與車架和搖臂都統一成黑色,排檔桿延用,引擎那邊設置了軸桿,不過2012年車款將軸桿換到了腳踏板下方。

從2012年開始新加裝的LED製尾燈,規則上被稱為「安全燈」,在雨天或是起霧等等視線不佳的時候,規定必須要亮起尾燈。

看了就覺得很寬的坐墊是從2011年車款開始有的特徵,這項設計是希望在過彎時讓腳與臀部增加接地面積,可以進行更多樣的騎乘姿勢。

包覆在引擎支架上的隔板是2012年最終車款的車架特徵所在,不過目的不是變更車體剛性,而是為了要保留車架內部空間所做的修改。

YZR-M1的坐墊整流罩有搭配寬廣坐面的造型,擁有十分美麗的曲線,不過從這個角度來看的話,與直線的組合也非常美麗,可以感受到在造車時的堅持不光是局限在速度上而已。

有猶豫也有考究

所有人一起提高的完成度

1.2012年的YZR-M1的高完成度,可以在第三戰中獲得證明,基本上是與廠車樣式一樣行駛,Andrea Dovizioso選手獲得了6次第三名,排行第四名。2.Cal Crutchlow選手兩次站在第三名的頒獎台上。3.另一方面,Spies選手則陷入苦戰,測試的時候雖然非常順利,不過卻沒留下符合期待的好成績。

剛好是全部18場賽事中的一半,第9戰的義大利GP,在此之前羅倫佐選手十分順利地獲得了五場勝利,不過到了後半戰之後,就受到Repsol Honda車隊的猛烈追擊。

辻先生表示:「其中一個重點,我想應該是Laguna Seca所進行的USGP才對。如果考慮到決勝時的氣溫與路面狀況,一定要選擇硬胎才對,Jorge與Dani Pedrosa 選手都裝上了硬胎,Casey Stoner選手卻在後輪裝上了軟胎,即便如此,他還是在最後超越了之前一直領先的Jorge,獲得了優勝。從那時開始,便開始有了『就算天氣很熱,還是要用軟胎比賽比較好吧』,這樣的想法出現」。

最後的結果也產生了很大的改變,在第九戰的季賽前半,Lorenzo選手雖然獲得了五勝,不過只獲得了兩次第一先發順位,相對的在季賽的後半段,雖然在五場比賽中獲得了第一先發順位,不過卻只獲得了一次優勝,之後一直都屈居第二名。

「在預賽中奪下了第一名成績的緣故,讓我們覺得難以調校車輛,在行駛上變成很在意『這樣的調校可以獲得那樣的成績嗎?』,雖然會認為在決勝時後輪的抓地力低落才被超過去的,不過因為在預賽中與自由繞場時的時間成績都很不錯,所以決勝時也就維持原狀。」

Lorenzo選手在第13戰San Marino中獲得優勝,剩下的比賽也只要在冠軍出現前都維持在第二名的話,以成績來說就非常足夠了,不過事實卻不是如此。

「因為我們不想把冠軍決定戰拖到最後一場賽事,所以在第17的澳洲站一定要拿下勝利,為此我們在Phillip Island上的預賽中,嘗試進行了以往從沒做過的調整。畢竟在自由繞場前的調校,都是把車輛設定成較好騎乘的狀態,所以才會出現那種單圈的好成績。另一方面,我們在預賽所做的嘗試,是在騎乘時必須小心一點才行,對後輪來說是比較優異的設定。」

「並不是守護騎士,而是為了守護輪胎的循跡控制。」我們是以這樣的思維來進行調校。舉例來說,把讓後輪滑動來過彎的方式,改成以甩尾的行駛方式來過彎,因為不能滑行所以不好變換方向,騎士在騎乘時要更下些工夫才行。

「MotoGP的騎士是利用非常高水準的技巧在操控車輛,即便如此,每一次比賽的行駛距離也沒辦法做到百分之百同調,才會藉由車體制御的幫忙。而我們則是不倚賴制御技術,讓他們自己去做,在競速的同時必須思考的事情因此變多,可說是非常地辛苦與麻煩……」

Lorenzo選手並沒有拒絕做這樣的嘗試,在澳洲的比賽中便確定獲得了冠軍。他也靠著自己的判斷,在第15戰的日本GP中下工夫改變前半與後半的行駛方式。

「在前半戰中,把煞車點往前移,沒有進行太強的減速,就這樣直接切進彎道,在輪胎消耗得差不多的後半戰中,再往深處一點衝過去,並且重壓煞車,降低最低過彎速度,順暢地彎過去,把過彎方式改成這樣,他在之後表示"我做了很多種嘗試喔",這表示騎士本身也在嘗試。」

開發引擎的工程師、在現場進行調校的車隊工作人員,以及操作車輛的羅倫佐選手,可以獲得2012年比賽的勝利,是所有人持續精進努力的結果。

「我想這是大家以正面形式表現出微妙的默契,羅倫佐選手的意見十分準確,也可以常常指出問題的核心,團隊領導人與在現場的工程師都很拼命地在思考如何調校,不但考慮到彼此的狀況,還可以提出新的調校方式,因為如此才能尊重對方,進行作業。

負責開發引擎的工程師也一樣,總是注意想到哪邊了?對新的零件灌注了多少新力了?這樣,也因為2011年沒有獲得優勝頭銜,所以再一次重新檢視了自己的摩托車,整理出優點與缺點,不斷努力地強化優點,所有相關的人員,都是抱持著這樣的認知在投入工作,我想就是因為這樣,才可以從冬季測試一直到整個季賽結束,全部都以正面的形式來前進。」